La cueva de Praileaitz I (Deba).

Cuando hace quince mil años el continente europeo vivía bajo los rigores de la última glaciación, en el bajo valle del río Deba, grupos de cromañones habitaban en muchas de las cavidades abiertas en las áreas calizas aprovechando la escasa altitud de estos parajes y su mayor benignidad climática.

En aquel tiempo las cabras poblaban los numerosos roquedos de la zona, mientras los ciervos y los renos pastaban en lugares más bajos y las perdices nivales frecuentaban estos lugares; en el fondo del estrecho valle el río serpenteaba entre alisos y otras especies de ribera camino de la costa, entonces varios kilómetros más lejana.

Las bajas temperaturas no permitían que estos parajes estuviesen cubiertos de una densa vegetación, y tan sólo algunas coníferas, principalmente pinos y enebros, y escasas especies de caducifolios, como robles, abedules y sauces, se refugiaban en los lugares más abrigados.

En este escenario, diferentes grupos humanos vivían en las cuevas de este valle. Hoy día las conocemos con los nombres de Urtiaga, Ermittia, Langatxo, Iruroin o Praileaitz. Otras, algo más alejadas como la de Ekain, en el contiguo valle del Urola, fueron también habitadas durante amplios períodos. Pero no sólo vivían en cuevas y abrigos; en las mismas fechas, se establecían también en cabañas construidas al aire libre, al abrigo de cubiertas de ramas y pieles y al calor de pequeños fuegos. En torno a ellos se reunirían, intercambiando experiencias individuales y colectivas, transmitiéndose creencias sobre distintos fenómenos de la naturaleza o reviviendo acontecimientos sucedidos a lo largo de sus campañas de caza.

gipuzkoakultura.net

gipuzkoakultura.net

lunes 9 marzo 2026

Bertan > Los colgantes Magdalenienses de La cueva de Praileaitz I (Deba) > Versión en español: La cueva de Praileaitz I (Deba)

- 1- Praileaitz I

- 2- El medio natural

- 3- Los seres humanos durante el paleolítico superior

- 4- Las expresiones artísticas

- 5- La cueva de Praileaitz I (Deba)

51. Meandros del río Deba. 52. Salmones. 53. Ciervo. 54. Entrada de La cueva de Praileaitz I (Deba).

Cada uno de estos establecimientos humanos cumpliría una función complementaria: unas veces éstos serían hábitats más o menos estables, otras estarían ocupados durante períodos más cortos o simplemente de forma puntual con vistas al aprovechamiento de diferentes recursos. Así, en unos casos servirían como asentamientos dedicados a la caza especializada o a la recogida de productos vegetales (frutos, tubérculos, hojas...), en otros, como lugares adecuados para la pesca o la recolección de moluscos; asimismo, algunos se utilizarían para la obtención de materia prima y la preparación del instrumental. En todos ellos, los seres humanos desarrollarían variadas actividades, fabricando herramientas, comiendo parte de las capturas y al ponerse el sol buscarían el calor de las brasas de los hogares.

Pero de entre todos estos puntos de cálida luz que en las frías noches del Magdaleniense serían visibles desde cualquier lugar del valle, hay uno que por sus características llama nuestra atención. Sus destellos recortan en la clara caliza una entrada de formas sinuosas y sugerentes, una abertura que nos hace pensar en el órgano sexual femenino.

La cueva de Praileaitz I se abre en una pronunciada ladera de la orilla derecha del río Deba, a cincuenta metros sobre él. Diríase que está colgada sobre los suaves meandros, con su entrada, de forma triangular, orientada al noroeste y con una altura máxima de seis metros y una anchura en su parte inferior de dos metros y medio.

Pero de entre todos estos puntos de cálida luz que en las frías noches del Magdaleniense serían visibles desde cualquier lugar del valle, hay uno que por sus características llama nuestra atención. Sus destellos recortan en la clara caliza una entrada de formas sinuosas y sugerentes, una abertura que nos hace pensar en el órgano sexual femenino.

La cueva de Praileaitz I se abre en una pronunciada ladera de la orilla derecha del río Deba, a cincuenta metros sobre él. Diríase que está colgada sobre los suaves meandros, con su entrada, de forma triangular, orientada al noroeste y con una altura máxima de seis metros y una anchura en su parte inferior de dos metros y medio.

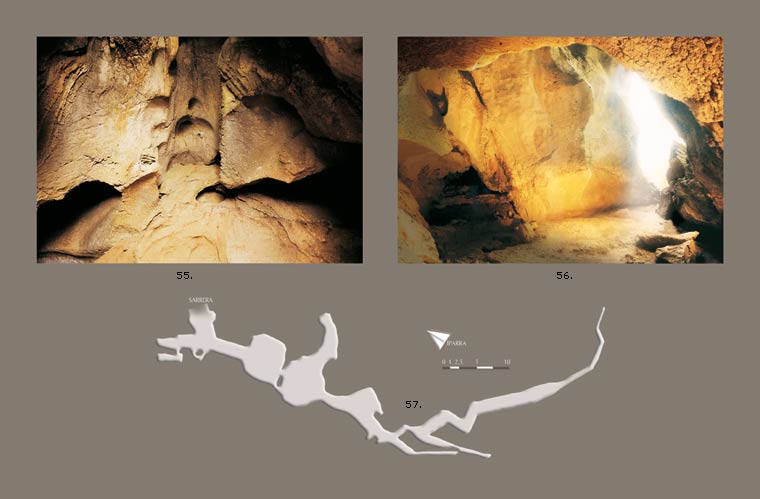

55. Formaciones del vestíbulo de Praileaitz I. 56. Entrada y vestíbulo de la cueva. 57. Planta de la cueva de Praileaitz I. © Xabi Otero

Adentrándonos en su interior, un vestíbulo de unos treinta y cuatro metros cuadrados y algo más de diez metros de altura, de forma cónica, iluminado por la luz exterior, presenta relieves sinuosos diseñados por el agua en sus paredes y techos a lo largo de milenios.

Tras él se abre un estrecho pasillo de apenas un metro de altura en dirección sur, a través del cual penetramos en la oscuridad del interior de la montaña hasta una acogedora sala circular de suaves paredes, de unos siete metros de diámetro y cubierta por un techo abovedado que no se eleva más de dos metros en su zona central.

Desde la tranquilidad que ofrece este espacio en penumbra, apoyados los pies sobre la arcilla amarilla y limpia, puede verse la gran luminosidad del exterior que recorta la silueta de la entrada y crea caprichosos relieves en las paredes del vestíbulo.

Más al interior, otra sala, también de forma circular, se pierde en la oscuridad, actualmente bajo el sello de una potente capa estalagmítica. Tras ella, estrechas galerías se introducen en la montaña.

En este espacio, mientras grupos de cazadores recolectores ocupaban las vecinas cuevas tallando la piedra, trabajando el hueso y alimentándose de carne de cabras y ciervos, de frutos y raíces, se estableció, probablemente, un personaje con cualidades especiales reconocidas por sus contemporáneos. Acondicionó el suelo del vestíbulo con pequeñas piedras de caliza perfectamente encajadas, construyó un hogar excavando su base en la arcilla del terreno, y a su lado, colocó un gran bloque con la superficie cóncava para utilizarlo como asiento, calzado con otra piedra de considerables dimensiones con el fin de darle mayor estabilidad. A escasa distancia almacenó carne con la que alimentarse. Algunos huesos, una vez desprovistos de carne, fueron arrojados al fuego.

Sobre el empedrado que hacía más cómoda la estancia, apenas un puñado de herramientas y lascas de sílex, y algunos huesos. Nada que ver con la acumulación de utensilios, restos del trabajo de talla y esquirlas de las cavidades vecinas de Ermittia o Urtiaga.

Cerca del acceso a la galería que conduce a las salas interiores, unos lápices de ocre con claras mar-cas de haber sido utilizados han quedado sobre las pequeñas piedras del suelo.

Y dentro de esta inusual escasez de materiales y residuos, destacan varios grupos de colgantes distribuidos tanto en el vestíbulo como en un reducido espacio situado tras el asiento y próximo a la galería que da acceso a las zonas más oscuras y profundas.

En la sala interior todo es aún más excepcional. Casi mágico.

Es como si el espacio circular hubiese sido barrido, eliminando huesos y utensilios, y todo lo que no fuera la arcilla del suelo y algunas piedras, hubiera desaparecido.

Tras él se abre un estrecho pasillo de apenas un metro de altura en dirección sur, a través del cual penetramos en la oscuridad del interior de la montaña hasta una acogedora sala circular de suaves paredes, de unos siete metros de diámetro y cubierta por un techo abovedado que no se eleva más de dos metros en su zona central.

Desde la tranquilidad que ofrece este espacio en penumbra, apoyados los pies sobre la arcilla amarilla y limpia, puede verse la gran luminosidad del exterior que recorta la silueta de la entrada y crea caprichosos relieves en las paredes del vestíbulo.

Más al interior, otra sala, también de forma circular, se pierde en la oscuridad, actualmente bajo el sello de una potente capa estalagmítica. Tras ella, estrechas galerías se introducen en la montaña.

En este espacio, mientras grupos de cazadores recolectores ocupaban las vecinas cuevas tallando la piedra, trabajando el hueso y alimentándose de carne de cabras y ciervos, de frutos y raíces, se estableció, probablemente, un personaje con cualidades especiales reconocidas por sus contemporáneos. Acondicionó el suelo del vestíbulo con pequeñas piedras de caliza perfectamente encajadas, construyó un hogar excavando su base en la arcilla del terreno, y a su lado, colocó un gran bloque con la superficie cóncava para utilizarlo como asiento, calzado con otra piedra de considerables dimensiones con el fin de darle mayor estabilidad. A escasa distancia almacenó carne con la que alimentarse. Algunos huesos, una vez desprovistos de carne, fueron arrojados al fuego.

Sobre el empedrado que hacía más cómoda la estancia, apenas un puñado de herramientas y lascas de sílex, y algunos huesos. Nada que ver con la acumulación de utensilios, restos del trabajo de talla y esquirlas de las cavidades vecinas de Ermittia o Urtiaga.

Cerca del acceso a la galería que conduce a las salas interiores, unos lápices de ocre con claras mar-cas de haber sido utilizados han quedado sobre las pequeñas piedras del suelo.

Y dentro de esta inusual escasez de materiales y residuos, destacan varios grupos de colgantes distribuidos tanto en el vestíbulo como en un reducido espacio situado tras el asiento y próximo a la galería que da acceso a las zonas más oscuras y profundas.

En la sala interior todo es aún más excepcional. Casi mágico.

Es como si el espacio circular hubiese sido barrido, eliminando huesos y utensilios, y todo lo que no fuera la arcilla del suelo y algunas piedras, hubiera desaparecido.

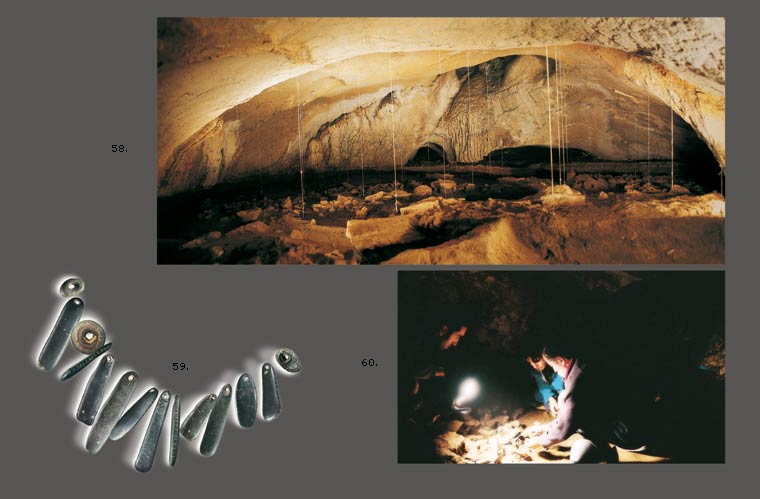

58. Vista general de la sala interior en donde se han descubierto dos de los collares así como varias piezas rotas. En primer plano, la bóveda del túnel que da paso a la sala. 59. Collar de Praileaitz I. 60. Una a una van apareciendo las catorce piezas del collar. © Jesús Alonso

En medio de este espacio, una veintena de llamativos colgantes de piedra negra, la mayor parte decorados, forman varios collares, destacando uno de catorce piezas colocadas de forma ordenada y a distancias semejantes.

En total, veintitrés colgantes agrupados en cinco conjuntos, además de otros seis rotos por la zona de la perforación y localizados, tres de ellos, en uno de los lados de la sala interior.

A excepción de tres dientes incisivos de cabra decorados, uno de ellos con manchas de ocre rojo, todas las demás piezas son de piedra de color negro, muchas de forma alargada. Probablemente se recogieron en el cercano río Deba de manera selectiva, tal vez no sólo por motivos estéticos sino también por el simbolismo que pudieran encerrar algunos de sus sugerentes volúmenes y siluetas.

Su suave textura, propia de los cantos rodados, así como el brillo que adquieren al humedecerse con el agua o al entrar en contacto con el sudor de la piel, quizá fueron también la causa de su selección.

Quien los recogió, decoró la mayoría. Para ello fue grabando, en varias de las caras y bordes, incisiones transversales de forma insistente. Sin embargo, conforme son levantados lentamente de la arcilla se aprecia en cada uno de ellos ritmos diferentes, agrupaciones de trazos, vacíos. Y hoy se nos escapan sus significados o sus funciones. ¿Simplemente decorativos? ¿Tuvieron, por el contrario, un valor de ostentación o de jerarquía? ¿O acaso son los únicos testimonios conservados de una actividad ritual?

En total, veintitrés colgantes agrupados en cinco conjuntos, además de otros seis rotos por la zona de la perforación y localizados, tres de ellos, en uno de los lados de la sala interior.

A excepción de tres dientes incisivos de cabra decorados, uno de ellos con manchas de ocre rojo, todas las demás piezas son de piedra de color negro, muchas de forma alargada. Probablemente se recogieron en el cercano río Deba de manera selectiva, tal vez no sólo por motivos estéticos sino también por el simbolismo que pudieran encerrar algunos de sus sugerentes volúmenes y siluetas.

Su suave textura, propia de los cantos rodados, así como el brillo que adquieren al humedecerse con el agua o al entrar en contacto con el sudor de la piel, quizá fueron también la causa de su selección.

Quien los recogió, decoró la mayoría. Para ello fue grabando, en varias de las caras y bordes, incisiones transversales de forma insistente. Sin embargo, conforme son levantados lentamente de la arcilla se aprecia en cada uno de ellos ritmos diferentes, agrupaciones de trazos, vacíos. Y hoy se nos escapan sus significados o sus funciones. ¿Simplemente decorativos? ¿Tuvieron, por el contrario, un valor de ostentación o de jerarquía? ¿O acaso son los únicos testimonios conservados de una actividad ritual?